|

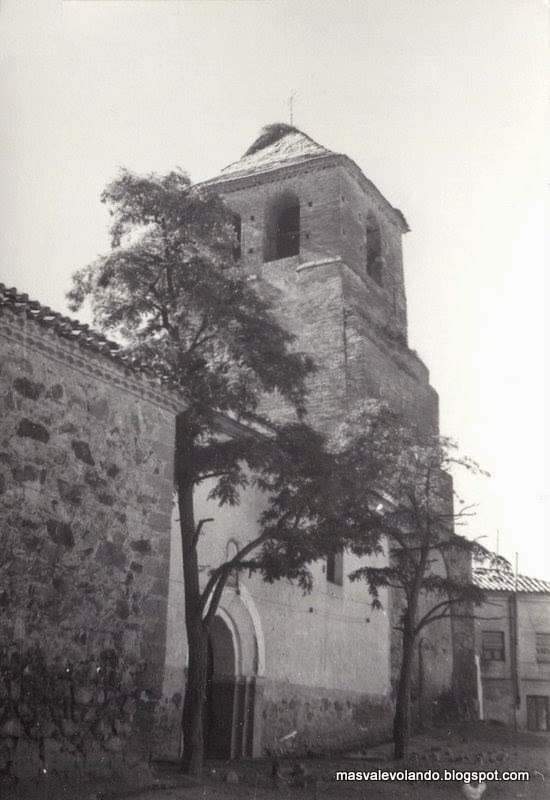

| Entrada a los Paseos de la Mota, donde podría situarse la desaparecida iglesia de Los Mártires |

Iglesia / advocación: Los Mártires.

Otras denominaciones: ¿San Julián y Santa Basilisa?

Categoría: Iglesia.

Localización: A la entrada de la Mota y cerca de la Fortaleza.

Patronato / presentación: Sin datos.

Fundación: Sin datos.

Primera mención documental: Mediados del siglo XV.

Desaparición: Mediados del siglo XV.

Cofradías y capellanías: Sin datos.

En cuanto a su localización, todo lo que sabemos es que se encontraba "a la entrada de la Mota". En la geografía actual de la villa este punto se entendería como el comienzo de los Paseos de la Mota, al final de la calle de la Mota. Sin embargo, en la época en la que escribe Ledo del Pozo, en el último tercio del siglo XVIII, todo el cerro en el que se asentaba el Castillo pertenecía al patrimonio de los Condes, incluidas la Mota Nueva y la Mota Vieja, o Mota Alta y Mota Baja. Existe un apeo de 1786 de la fortaleza y su territorio contiguo, cuyo deslinde comienza en la Plazuela de la Mota, hoy plaza de Juan Carlos I, y que delimita la Fortaleza entre las calles actuales de la cuesta del Río, carretera de la Estación y calle de los Carros. En un callejero existente en el Archivo Municipal, correspondiente al año 1860, se diferencia entre la calle de la Mota Alta y la calle de la Mota Baja.

Otras denominaciones: ¿San Julián y Santa Basilisa?

Categoría: Iglesia.

Localización: A la entrada de la Mota y cerca de la Fortaleza.

Patronato / presentación: Sin datos.

Fundación: Sin datos.

Primera mención documental: Mediados del siglo XV.

Desaparición: Mediados del siglo XV.

Cofradías y capellanías: Sin datos.

Sobre la iglesia de los Mártires solamente podemos aportar los escasos datos ofrecidos por Ledo del Pozo. Cuenta el erudito benaventano que el templo se encontraba situado "a la entrada de la Mota, donde existió una cruz". Su desaparición se habría producido cuando el segundo conde de Benavente, Rodrigo Alfonso Pimentel (1420-1440), mandó cercar aquel terreno para mejor defensa de la Fortaleza. El resto de autores que han tratado de este asunto se limitan a reproducir este testimonio, sin ninguna aportación nueva.

Muchas son las incógnitas que nos plantea esta breve información. Ninguna alusión a esta iglesia encontramos en la documentación medieval de Benavente. Desde luego, no figura en las relaciones de iglesias y parroquias conocidas, ni tampoco en los deslindes de terrenos o cartas de compraventa. A pesar de ello, la noticia que ofrece Ledo del Pozo es bastante precisa, y por ello hay que suponer que podo conocer algún documento antiguo que la mencionaba, así como la citada cruz que perpetuaba su memoria.

En cuanto a su localización, todo lo que sabemos es que se encontraba "a la entrada de la Mota". En la geografía actual de la villa este punto se entendería como el comienzo de los Paseos de la Mota, al final de la calle de la Mota. Sin embargo, en la época en la que escribe Ledo del Pozo, en el último tercio del siglo XVIII, todo el cerro en el que se asentaba el Castillo pertenecía al patrimonio de los Condes, incluidas la Mota Nueva y la Mota Vieja, o Mota Alta y Mota Baja. Existe un apeo de 1786 de la fortaleza y su territorio contiguo, cuyo deslinde comienza en la Plazuela de la Mota, hoy plaza de Juan Carlos I, y que delimita la Fortaleza entre las calles actuales de la cuesta del Río, carretera de la Estación y calle de los Carros. En un callejero existente en el Archivo Municipal, correspondiente al año 1860, se diferencia entre la calle de la Mota Alta y la calle de la Mota Baja.

En la excavación arqueológica que se realizó en la Mota Vieja a finales de los años 90, con ocasión de la construcción de un aparcamiento subterráneo, se documentó un nivel de derrumbe/arrasamiento de construcciones de tapia y cimiento de mampuesto cuarcítico en una hilada que formaron las edificaciones de un barrio construido en la ladera oeste de los Cuestos. Las series cerámicas y monetales, exhumadas por Enrique Arnau Basteiro, centran la ocupación de esta ladera entre los siglos XIII y XV.

Si en la Mota existía una población estable en estas fechas, tuvo que tener una o varias iglesias que atendieran las necesidades espirituales de sus moradores. Esta función pudieron cumplirla los templos más próximos a este área: San Julián, San Bartolomé, y este de los Mártires de incierta trayectoria.

Otra cuestión que suscita esta iglesia es su propia advocación: Los Mártires. Se trata de una denominación demasiado genérica que nada aclara sobre la titularidad del templo. ¿Qué mártires son estos? Sabemos que en la Mota, o muy próxima a ella, existió una iglesia y parroquia, perfectamente documentada, dedicada a San Julián y la pregunta que hay que hacerse es si en realidad estamos ante un mismo templo.

Son varios los santos y mártires cristianos que llevaron el nombre de San Julián, pero durante la Edad Media en los reinos hispanos tuvo una particular expansión el culto a Julián y Basilisa. Según la tradición, esta pareja de esposos habrían padecido martirio en Antioquía o, más probablemente, en Antínoe (Egipto) hacia el año 304. A ellos se les dedicó varias iglesias, como la de Salamanca construida en los tiempos de la repoblación. Estos templos tenían la doble advocación de San Julián y Santa Basilisa, los Santos Mártires, pero en la devoción popular su culto se entremezcla y se confunde con San Julián el Hospitalario.

Por tanto, esta misteriosa iglesia benaventana de "Los Mártires" podría ser, en realidad, la más conocida y documentada iglesia y parroquia de San Julián, que fue derribada hacia el año 1447 por el conde de Benavente para asegurar la defensa de la Fortaleza. Los paralelismos resultan muy significativos.

|

| Iglesia de San Julián y Santa Basilisa de Salamanca |